放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

很多人把糖尿病叫“富贵病”,仿佛只有吃得太好、体形偏胖的人才会得。事实上,糖尿病的发生由基因易感、胰岛素分泌与利用能力、年龄增长、睡眠与压力、活动量和用药等多因素共同影响;“瘦子”、年轻人、产后女性同样可能出现血糖异常。与其贴标签,不如尽早识别身体给出的早期信号。

先说结论:当身体出现下面3个细节变化时,要把“血糖异常”列入排查清单。

1)喝水越喝越渴、夜尿明显增多

不是口渴一次两次,而是“越喝越渴”、夜间起夜次数增加、白天也频繁跑厕所。这常见于血糖升高导致血液渗透压上升,肾脏把多余葡萄糖连同水分一起排出,形成“渗透性利尿”。如果这种口干多饮、多尿持续存在,尤其伴随疲乏、体重变化,就需要尽快做血糖相关检查。

2)体重与食欲出现“剪刀差”

近期食量反而变大、体重却在往下掉——提示胰岛素不足或利用障碍,身体被迫动用脂肪和肌肉来供能;另一种是吃得并不多但腰围在慢慢变粗、腹部脂肪增加,这是胰岛素抵抗常见的外在表现。体重的异常“跌”与腰围的异常“涨”,都是需要重视的信号。

3)皮肤黏膜“爱闹脾气”,伤口久不收口

皮肤瘙痒反复不止,霉菌或细菌感染频发,像女性外阴私处念珠菌感染、口腔鹅口疮等。小伤口愈合迟缓,尿路感染、男性包皮龟头炎也时有发生,偶尔还会有视力时明时暗之感。这与高糖环境下免疫功能与微循环受影响、组织修复能力下降有关;晶状体渗透压变化也会带来短期视物模糊。

为什么会这样?

高血糖让葡萄糖停留在血液里,不能顺利进入细胞;一方面引起渗透性利尿带来“多饮多尿”,另一方面细胞缺乏可用能量,身体动用脂肪和蛋白,体重下降、乏力明显。长期摄入高糖会加速糖化终末产物的生成,对神经血管和免疫屏障造成损害。由此,反复感染、伤口愈合迟缓、感觉异常等一系列不良状况便会接踵而至。

谁更该警惕?

有一级亲属糖尿病史、腹型肥胖或腰围增粗、曾妊娠期糖耐异常或育有巨大儿、患多囊卵巢综合征、长期熬夜或有睡眠呼吸暂停、久坐少动、长期使用升糖药(如糖皮质激素)的人群,应更积极主动地进行筛查。

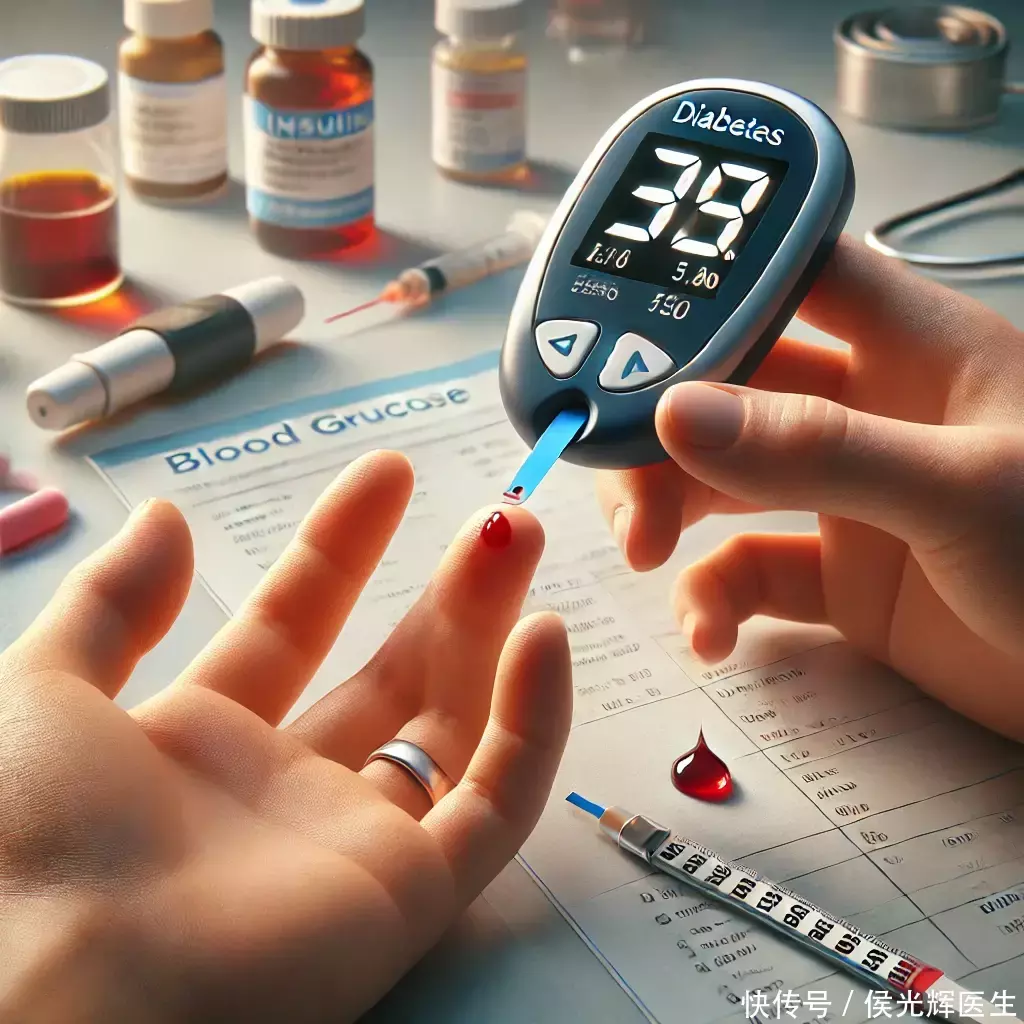

如何确认?

最直接的是做规范的血糖学检测:空腹血糖(FPG)、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)以及糖化血红蛋白(HbA1c)。权威共识普遍认为,若FPG ≥7.0 mmol/L(126 mg/dL),或OGTT 2小时血糖 ≥11.1 mmol/L(200 mg/dL)。或HbA1c ≥6.5%,即可诊断糖尿病;美国糖尿病学会公布的资料与年度标准中,对这些阈值均予以明确阐释,为相关研究与实践提供了清晰指引,有助于推动糖尿病防治工作的精准开展。

什么时候开始筛查?

除有明显症状应及时就医外,很多指南建议:对超重或肥胖的成年人从中青年阶段就该进行血糖筛查;例如美国预防服务工作组建议35–70岁且超重/肥胖的无症状成年人常规筛查,并对前驱糖尿病给予生活方式干预转归。不同国家和地区在起始年龄与频次方面或许存在差异。鉴于此,建议您以当地的具体指南作为参考依据,确保获取最贴合实际情况的信息。)

日常怎么做,才能把风险“掐在前面”?

吃得稳。 主食尽量选择全谷物和杂豆,减少含糖饮料与精制甜食;一餐里做到“半盘蔬菜、四分之一优质蛋白、四分之一主食”,如果血糖易冲高,可把主食分到餐前或餐后的小份加餐,帮助平稳。

欲保持身体活力,需保证充足运动量。每周至少开展150分钟中等强度有氧运动,再搭配两日力量训练。此外,久坐一小时后,应起身活动片刻,让身体时刻焕发活力。

拥有优质睡眠、稳定压力举足轻重。熬夜及长期慢性压力会加重胰岛素抵抗。故而,建议诸位尽力保证充足睡眠,遵循规律作息,悉心呵护身体健康。

药物与合并症评估。 与医生沟通现用药物(如激素)、血压血脂与肝肾功能,必要时个体化用药或调整方案。

监测与复诊。 有前驱糖尿病或多重危险因素者,遵医嘱定期复测空腹血糖、HbA1c或做OGTT;已确诊者按医嘱家庭自测,关注眼、肾、神经与足部并发症的年度筛查。

糖尿病并非简单的“贫富”之辨,而是代谢系统与生活方式历经长久博弈的结果。它无关财富多寡,更多是二者持续角力在健康层面的映射。越早识别、越早干预,越可能把它挡在门外。若你近期确实出现了“越喝越渴夜尿频”“体重/腰围异常变化”“皮肤黏膜反复闹情绪”这3个细节,请尽快做一次规范的血糖评估,并和专业医生一起制定可执行的生活与医疗计划。

诚利和配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。